認知症当事者勉強会は、「認知症になってからどう生きるか?どう生きられるか?」を認知症がある人を含む、参加者みんなで一緒に考える場です。

テーマ「診断後支援としてのピアサポート」

可能性と課題

認知症当事者勉強会を始めたのは2012年。その時から「早期診断・早期絶望」の問題をどうするかは、当勉強会の最重要のテーマでした。この医療でも介護でも解くことのできない問題に答えを出したのは当事者でした。「元気な当事者に会うと元気になる」。認知症のピアサポートはそんな気づきから始まりました。日本では、おそらく世界に先駆けて診断直後に同じ医療機関の中でピアサポートに結びつける取り組みが行われ、注目されています。

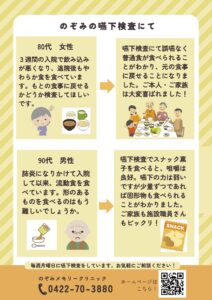

「実際にどのように行われているのか」のぞみメモリークリニックの現場からの報告を聞き、可能性と課題を考えました。

第1部

話題提供

青山聡子(のぞみメモリークリニック・精神保健福祉士)

本多智子(のぞみメモリークリニック・看護師)

丹野智文(ピアサポーター)

山中しのぶ(ピアサポーター)

3月22日(土)、花粉が猛威をふるうなか、全国から60名以上の多様な立場の方々が集まりました。

冒頭では、青山聡子氏がスコットランドの認知症施策とその変遷について紹介しました。スコットランドの当事者の「(ピアとの)継続的な出会いの場がライフラインであった」という言葉が印象に残りました。

日本における先進的な取り組みとして「仙台・清山会」の活動を紹介しました。希望とつながる「出会いの場」(おれんじドア)・仲間とつながる「語らいの場」(仕合わせの会)・社会とつながる「発信の場」(リカバリーカレッジ)という三つのピアの活動があり、キーワードは「つながる」。クリニックでのピアサポートは診断後支援の入口の活動であり「のり越えて出会う場」ではないか。と話しました。

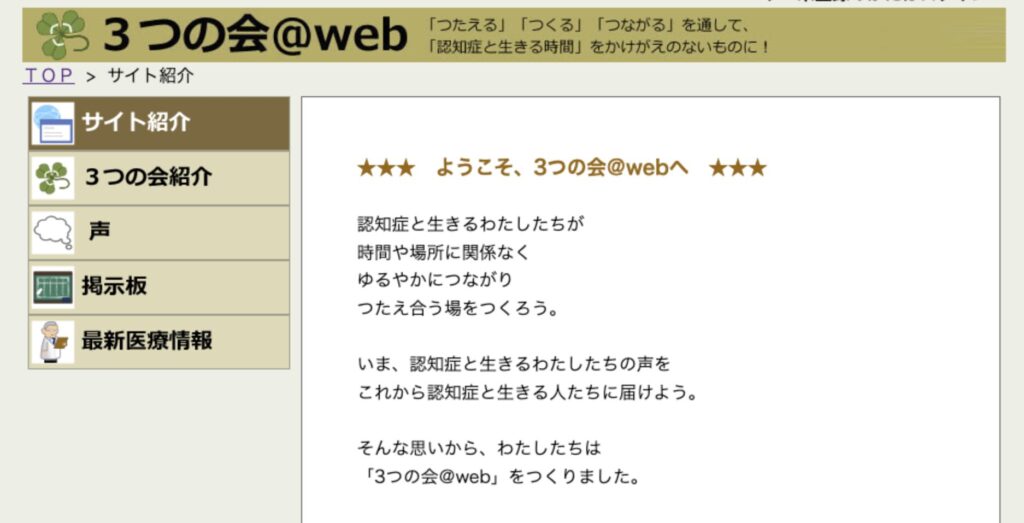

3つの会@Web

現在のJDWGの源流のひとつで当事者同士の語らいを発信したWEBサイト「3つの会」@webは「つくる」「つながる」「つたえる」という3つのキーワードの頭文字をとった名称です。

清山会の活動のキーワードと重なりハッとしました。

第2部

ピアサポートってなんだろう?ピアサポートで何ができるの?認知症の当事者じゃないとできないの?当事者だったら誰でもできるの?ピアサポーターに必要なことは?など沢山のハテナが満載。2部のグループディスカッションでは7つのグループに分かれて一人ひとりの意見を聞き、整理して考えました。

それぞれのグループからの発表では、やはりピアサポーターは当事者がいい。診断後の気持ちの共有、共感は認知症になっていない人には難しいだろうね。当事者だからって誰でもできるとは思わないな。知力(人の話を聞ける。自分の言葉を持っている。話し合うことができるなど。)が必要ね。どん底から乗り越えてきたような当事者は、相手を勇気づけてあげることができるかも。という声も聞かれました。

制度化して診療報酬がつくと、間違った方向にいかないか不安。マニュアル化はできないんじゃないかな。でも継続してやっていくには、人、もの、お金も必要だね。という話も出ました。

実際に展開させるには、沢山の課題がありそうです。それでも、診断後すぐにピアサポーターに出会うことで、不安な時間、空白の期間を減らせるのかもしれないという期待が膨らみました。たくさんの学びをありがとうございました。

初診のご予約

直接お電話いただくか、WEB予約フォームをご利用ください。